御召着物の特徴とコーディネート例を解説!

2025年10月20日

皆様

御召着物について

どのくらい深く

理解しておりますでしょうか?

「御召着物の特徴」

御召着物の

風合いや、柄は

「どのような糸を使用して

どのような工程で作られているのか?」

などなど

本日は、御召着物について

解説をしたいと思います!

御召着物とは?

御召着物とは

徳川11代将軍

徳川家斉さんが好んで愛用したため

将軍様の

「お召し物」という言葉に由来して

御召着物と名付けられました

生地の特徴としては

「シャリ感」と「ハリのある風合い」で

見た目は光沢感があり

「地紋だけで柄が描かれた」

お着物となっております

ここからはより詳しく

なぜ御召着物は

・「光沢感がきれい」

・「シャリ感」

・「ハリのある風合い」

・「地紋だけで柄が描かれているのか」

この3つの特徴があるのか

使用されている「糸」や

「作られるまでの工程」から

ご紹介していきたいと思います

御召着物に使われる糸とは?

御召着物の原料は

蚕の吐く

「絹(シルク)」の糸となっているのですが

その中でも

御召着物に使用されるのは

「生糸(きいと)」とよばれる糸を使用しております

生糸とは

上記のように

蚕の口から吐き出す糸を

吐き始めから吐き終わりまでを

一本のまっすぐな綺麗な糸にして

繭から引き出していったものを表します

生糸は主に

御召着物以外に

訪問着や留袖、小紋といった

お着物にも使用されます

↑小紋着物

*生糸以外に、蚕の糸には

「紬糸」と呼ばれる

主に紬着物に使用される糸も作られます。

紬糸とは、本来、生糸として1本の綺麗な糸として使用できない

くず繭を「真綿状」にしてから引き出す糸のことを表します)

御召着物は

生糸を使用して作っている事で

1点目の特徴でもあります

「綺麗な光沢感」を生んでおります

(紬糸を使用したお着物は、光沢感が少なく

生地に糸のつなぎ目の節が現れます)

御召着物を作る工程(強撚糸)

そんな綺麗な1本の糸として

引き出された

「生糸」を使用して御召着物は

作られるのですが

次の工程として

今後は、その生糸を

「強撚糸(きょうねんし)」という糸に

仕上げていきます

強撚糸とは

糸に強い撚り(より)をかけた糸のことを表します

撚りとは

糸にひねり(ねじり)を加えて

強度を加える事を言います

通常、紬着物や訪問着なども

糸に撚りを加えて

強度を付けて織りあげていくのですが

この御召着物は

その中でも「強」撚糸といって

強く撚りをかけて織りあげる事により

織りあがった時に

生地に凹凸が生まれて

御召着物の最大の特徴でもある

「シャリ感」

「ハリのある風合い」を

生んでおります

御召着物を作る工程(先染め)

そしてひねりが加えられた糸に

今後は

「精練(せいれん)」という作業を行います

精練というのは

糸に含まれる

セリシンという不純物を

取り除く作業のことをいいます

セリシンを取り除いた

糸というのは

染色がしやすくなり

また糸本来の光沢感や

綺麗な白色が現れてきます

そして精練された糸を

今後は「染色」していきます

上記のように

白い糸を、染色していきます

「先染め」という言葉を

聞いたことはないでしょうか?

反物を織りあげていく工程の

「前」に

糸を染色していく事を

先染めというのですが

御召着物は

反物を織るより前に

先に糸を染色します

この「先染め」の糸で作られる

お着物というのは

反物を織りあげながら

柄を出していくため

御召着物の特徴でもある

「地紋だけで柄が構成されていきます」

(紬着物などと同じ工程です)

先染めとは対照的に

小紋着物などの

「後染め」のお着物は

白い生地を先に織ってから

後から友禅や型染めなどで

染めていくため

御召着物と小紋着物を

比べると

後染めである小紋着物の方が

自由度も高く

色柄のバリエーションも

豊富になるのが特徴です

↑左:御召 右:小紋

ただ御召特有の

地紋で描く上品さというのも

特徴の一つにあげられます

現在までの

工程をおさらいすると

「生糸を使用する」

↓

「強撚糸にする」

↓

「精練作業をする」

↓

「糸を染色する」

↓

「織りあげる」

そうした工程を経ているため

・「光沢感がきれい」

・「シャリ感」

・「ハリのある風合い」

・「地紋だけで柄が描かれているのか」

といった特徴が生まれております

ではここからは

御召着物のコーディネートに

ついて解説をしたいと思います

御召着物は

着物の柄によって

「カジュアルお出掛け」から

「セミフォーマル」な用途でも

ご着用頂けますので

コーディネートを通して

ご紹介したいと思います

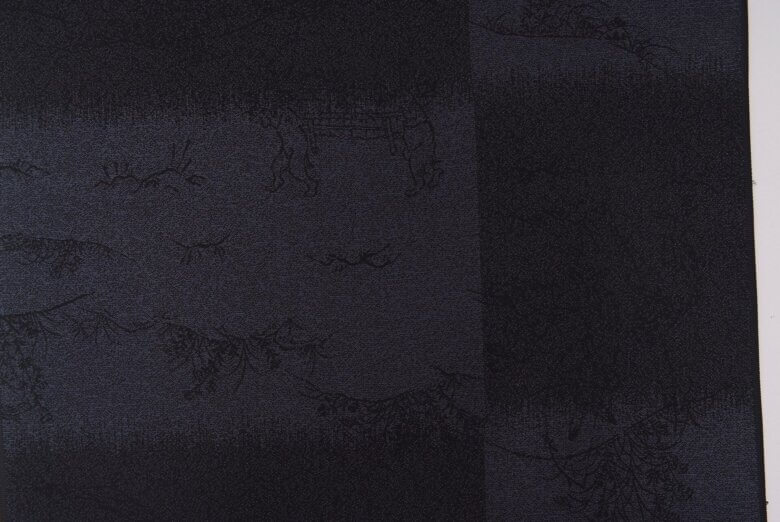

鳥獣戯画柄 御召着物

1点目に

ご紹介するお着物は

こちらの鳥獣戯画柄の

御召着物です!

地紋だけで表現された

上品さの中にある

遊び心が

大変楽しい1枚です

動物たちが

擬人化した

大変オシャレで面白い

柄になっております

帯には

博多帯を合わせて

御召×博多帯で

単衣の時期にも

ピッタリな装いとなっております

帯締めと帯揚げは

グレー系の

帯に馴染むオシャレな物を

合わせております

こちらの御召着物は

柄がカジュアルに描かれておりますので

TPOとしては

ランチ会やディナー

美術館巡り、歌舞伎鑑賞など

お出掛けに

ピッタリの用途着物となります

【御召着物】

¥128,000(税込)

【単衣仕立て代】

¥34,000(税込)

【袷仕立て代】

¥59,000(税込)

【博多帯 仕立て代込み】

店頭価格

¥71,000(税込)

【帯締め】

¥13,900(税込)

【帯揚げ】

¥16,500(税込)

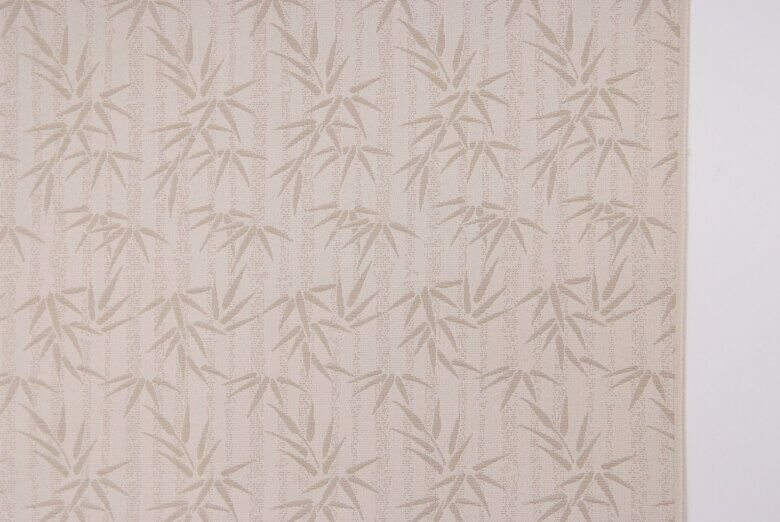

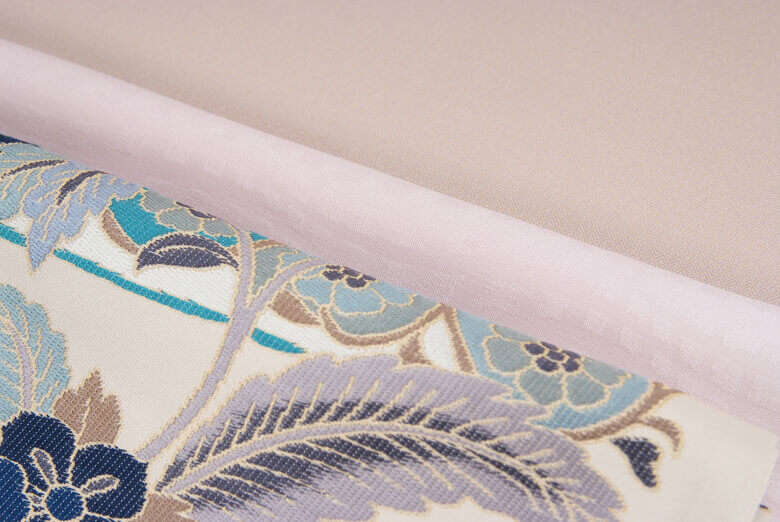

笹柄 御召着物

では続いては

こちらの

笹の柄の

御召着物です

こちらも地紋だけで表現された

ベージュ系で

どんな帯にも合わせやすい

上品な1枚です

上品な光沢感の生地に

笹の柄が浮かんで見えて

大変上品でオシャレな装いとなります

帯には

これからの時期にも

ピッタリな

オータムカラーの

名古屋帯を合わせております

唐草の柄がオシャレで

上品な帯になっております

帯締め、帯揚げも

深いグリーン系で

秋にもピッタリな装いの

コーディネートとなっております

こちらも

柄が少しカジュアル目な雰囲気ですので

ランチ会やディナー

美術館巡り、歌舞伎鑑賞など

お出掛けに

ピッタリの用途着物となります

【御召着物】

¥138,000(税込)

【単衣仕立て代】

¥34,000(税込)

【袷仕立て代】

¥59,000(税込)

【名古屋帯 仕立て代込み】

¥49,800(税込

【帯締め】

¥19,800(税込)

【帯揚げ】

¥13,200(税込)

無地 御召着物

そして最後は

こちらは無地感覚の

御召着物になりますので

「セミフォーマル」から

「カジュアルシーン」

どちらにもふさわしい

お着物となっております!

遠くから見ると

無地のお着物に見えて

近くから見ると

菱型の地紋が映える

上品でオシャレなお着物です

今回のコーディネートでは

帯は袋帯を合わせており

セミフォーマルとして

ご着用頂けます!

パーティーや

七五三、入卒式などの

お祝いの席にも向いております!

帯締めと帯揚げは

お着物のカラーに合わせて

同系のカラーを入れております!

今回袋帯を合わせましたが

名古屋帯などに変えて

ランチ会やディナー

美術館巡り、歌舞伎鑑賞など

よりカジュアルなシーンにも

気楽に着て頂ける

万能な一枚です!

【御召着物】

¥95,000(税込)

【単衣仕立て代】

¥34,000(税込)

【袷仕立て代】

¥59,000(税込)

【大庭袋帯 仕立て代込み】

¥250,000(税込

【帯締め】

¥19,800(税込)

【帯揚げ】

¥16,500(税込)

皆様

いかがでしたでしょうか!

御召着物は

小紋と紬の良いとこ取りをした

着物と言われており

小紋のような「光沢感」

紬着物のような「生地の張り感」と

「柄の上品さ」

そして御召特有の

「シャリ感」など

ぜひお試しください!

こちらの商品や

御召着物の工程などについては

動画でもご紹介しておりますので

ぜひご覧ください

また気になる商品の詳細や

もっと違うアングルの写真を見たい

お手持ちの帯や着物に合いそうかなど

気になる事がございましたら

遠慮なくLINEから

お尋ねください!

ぜひ御召着物

ご覧下さい!